大片付けは、基本的に日中、父が外仕事に出かけていない間に行う。この間に黙々と作業を進め、父が帰る頃には、私が片付けた数々のモノやゴミ袋が玄関前の廊下に連ねられている、という日々だった。「あとはゴミ捨て場に持って行くだけ」という、処分するためのお膳立てをすべて完了させておかなければ、何も事が進まないのだ。まるで「形あるモノは、朽ち果てるまで捨ててはならない」とでも刷り込まれているかのような父に対しては、”不可抗力により、処分せざるを得ない状況”にするほかないのだった。

さて、大片付けは続き、一階小階段近くの祖母が寝室に使っていた部屋に取り掛かる。四畳半ほどの部屋だ。二つあった箪笥は、中身も含めて処分した。柱に貼られていた、昔を思わせる何かのキャラクターのシールも(祖母が貼ったものではないのかもしれない)、濡らしながらそのすべてを剥がした。脚立に乗り、吊り下げ式の照明も取り外した。(見た目よりも重く、取り外すだけでも力を要したこの照明もまた、気付くと父によって元に戻されているという押し問答が度々発生した。もう使うことのない部屋であることを説得した後、ようやく処分したのは、これからおよそ一年後であった。)モノをすべて部屋から搬出し、早速、天井から掃除に取り掛かろうとすると、何故か、壁の一部分だけが黒色の木で造られていることに気が付いた。「なんで、ここだけ壁が違うんだろう。」その片側には物置き場の空間があり、黒色の全体をよく見ると、およそ幅90cm・奥行40cm・高さ180cmの大きな木箱を思わせる形状になっている。一段高いところに乗っていて、ただの壁ではなく、何かの「裏側」のようだった。この木箱?の反対側は……?と居間を通って移動してみると、それは何と、奥座敷にある仏壇だった。仏壇の上部・背面・左側面が、そっくりそのまま祖母の部屋に突き出ているような構造になっていた。思ってもみなかったことに驚いたが、その驚きをゆっくりと味わっている時間はない。祖母の部屋から脚立に乗って仏壇の上部を見てみると、案の定、大きな綿埃が乗っている。早速、仏壇の裏側全体と祖母の部屋全体の掃除を行った。こうして二階開かずの間と同様に、もう使うことのない部屋として、何もない状態にして終了した。

その後は、この部屋の外に着手する。半年前の冬、祖母のモノの一部だけを片付けていた小階段脇の場所である。多少なりとも、着手していたことに間違いはなかった。残っているモノはすべて処分するべく作業に取り掛かかると、知らない空間にカーテンやら扉が取り付けられていて、そこにもモノが置かれていたりした。その内の一つは、高さのある物置き場だったが、その突き当りの黒い壁は、仏壇の右側面だった。祖母の部屋入ってすぐのところで板になっている壁の中が、この物置き場になっていたのだ。奥座敷の正面からは立派に見える仏壇も、裏側周辺の造りと両側面が物置きになっている様子は、どうも張りぼてのように思えてならない。かなり違和感があるが、この構造では致し方ないと思われる。モノの片付けは淡々と終了した。

問題は、床板に貼られていた「足場」だった。寒さ対策のためであろう、表面がカーペットのようになっている正方形の折り紙くらいのサイズのものが、合計で十枚程貼られていたのだ。剥がそうと引っ張ってみるが、かなりしっかりと貼り付いており、簡単にはいかない。それを一枚ずつ、何とか手ですべて剥ぎ取ったのだが、白い粘着が黒い床板にほぼそのまま残ってしまった。剥がした後の「置き土産」だ。げんなりしながら「ここはもう、ここまでか…」と、思ったりもした。だがしかし、目に入る度にどうしても嫌な感じがする。この嫌な感じを見逃してはならない。意を決してマイナスドライバーを手に持ち、削り取る作業に取り掛かった。足場を剥がすだけでも大変だったのに、残った粘着まで削り取らなければならないなんて、何から何までいちいち労力の掛かる状態に腹が立って仕方がない。でも今、私がやるしかない。これは自分のためでもあるのだと言い聞かせる。少しずつ、少しずつ、マイナスドライバーの先でその粘着を削り取っていった。

それはまるで、祖母の形跡をすべて消し去るような作業だった。そこまでしなければ、母の頭の中は変わらないし、祖母は還るべき場所に還らないような気さえした。何も無くなり空っぽになった部屋の内外と、新しい風を通して空気が入れ替わった空間を視て、ようやく「ここはもう、自分の居場所ではないのだ」と、祖母は観念するのではないだろうか。

床板にべったりと貼り付いていた粘着は、二時間ほど掛けてようやくすべて削り取った。ひたすら地道で大変な作業だったが、床板からこの粘着の跡が消えたことによる、視覚的な効果は絶大だった。長年の砂埃にまみれた窓も、柱も、床板も、たくさんの雑巾を使って拭き掃除まで終えると、これまでの数十年、決して変わることのなかったこの一帯が、ようやく「今この時代の」何も無い空間に丸々入れ替わったかのようだった。祖母が使っていた部屋の障子戸も窓も、開け放している。急激な時空間の変化に対し急速に脳が補正をかけているのか、疲れも相まってか、西日に照らされたその一帯を眺めながら、座り込んで暫くぼうっとしてしまった。劇的に変わったこの一帯を見た母からは、感嘆の声が上がった。この場所に立つ母を、私は初めて見たのだった。

その一方で、父とは何度も衝突した。モノを処分する上で、父に確認すべきものは確認するのだが、「捨てることなんて、いつでもできる!」「十年、二十年かけてでも、俺がみんな一人でやる!」と怒り出してしまい、話にならない。本来ならば、こんな風に強引に物事を進めるべきではないことも(特に処分することに関しては)分かっている。しかし、そんな悠長なことは言っていられないことが確かな感覚として分かる。捨てることは、いつでもできる事じゃない。どうしてそれが解らないのだろう。母は、この大片付けの必要性を深く理解している。そもそも、実家が取り組むべき課題は、母屋の大片付けに限ったことではないのだ。これまで続けてきた稲作にしても、七十歳を迎えた父は終着点を考えるときだ。母屋のことも、田畑のことも、お墓のことも、近い将来どうするのか、現実的に考えるべきことが本当に多々ある。母は自分の限界を感じながら、これらをこのまま放置すれば、いずれ私や弟がここに来てすべて片付けなければならなくなることを懸念していた。父以外、この家の全貌を把握している人はいないのだ。そんな母が言う至極当然のことにも父は耳を貸さず、母の頭を悩ませていた。

退職して度々帰省するようになってから知ったことも多い。それは、母屋の古い構造や田舎の暮らしが想像していたよりも忙しいということだけではない。両親は思っているよりも年を取っていた。私の両親の場合は、実年齢よりプラス十歳は年老いているように感じる。特に父は耳が遠くなり始めており、テレビの音量が凄まじい。これまでのように、実家に関することを100%両親に任せたままにしてはいけないような気がした。今回の大片付けのように、多少なりとも介入しないと、後々、これ以上に大変なことになりかねない。

そして父は、とんでもなく無頓着だった。母の体調が優れなくても、農作業のほか日銭を稼ぐ趣味に夢中で、殆ど家にいない。稲作も楽しみでやっていると言うが、その陰には食事作りを始めとした、母の日々の支えがある。その母がかなり前から限界を訴えているというのに、母の言うことを聞こうともしない。自分ひとりでやっていて、誰にも迷惑など掛けていないと思っている。私に関しても同様だ。今回は術後の母の家事をサポートするために来ているにも関わらず、母に出来ることは何とか任せて連日大片付けに専念している状況であることも、退職してこの時間が取れているものの、これをいつまでも続けられる訳ではないということも、私とて体力に余裕がある状態ではないことも、日々通勤する夫の理解を得て来ていることも、何もかもまるで理解していない。やるべきことに算段をつけて、それでも余力があるなら、自由に好きなことをやればいい。それなのに、やっていることの優先順位が何から何まで逆なのである。重大なことをほったらかしにしたまま、これまで通りの毎日だ。こんなにも無自覚で分からず屋だったのか。母はすでに「夫源病」だが、そうこうしているうちに、私まで「父源病」になってしまいかねない。「もう付き合っていられない!」と言いたくもなるが、仮に母が一人この家を出たところで、もしここで父に何かあれば、またこの場所に戻って来なくてはならない。母はそんなことまで考えていた。だから、どの道必須である大片付けを何としてでも完了させなければならないのだ。先送りにしてはならないことが山積みだ。

繰り返すが、捨てることは、いつでもできる事ではない。ゴミの分別が複雑な田舎においては、尚更である。箪笥のような大きなものから細々としたものまで、分解したり、中身を出したり、ごみ袋にそのままポイっと単純に入れて捨てることができない、ありとあらゆる「不用品」が次から次へと山のようにある。複数の粗大ゴミは、ごみ処理場に搬入する必要があるが、運転だっていつまでもできる訳ではないことを忘れていないだろうか。シャンプーの余剰在庫一つ処分することすら踏ん切りを付けられない父が、この先、十年、二十年…どう考えれば八十歳、九十歳になった自分が全部一人でできると見積れるのか、皆目見当がつかない。時間を掛ければ掛けるほど、出来なくなるだろう。父はまだ、自分が三十代だと勘違いしているのではないかと、「十年、二十年経ったら、私だって五十歳、六十歳になるのに!一体いつまで片付けさせるつもり!」と声を荒らげたところ、ようやく現実が僅かながら分かったようだった。

父からしてみれば、私は片付けを勝手にやっているに過ぎない。しかし私とて、問答無用且つただ闇雲にあれもこれもと捨てている訳ではない。「要否の判断と、処分に至る解体・分別を実質的に代行している」つもりだ。捨てるとは、処分するということ。処分とは、「かたをつけること。物事を始末するための取計らい。」多少の勇気と覚悟が要る。

実家の祖父母や父は、無意識のうちに、あまりにもモノを半殺しにしてきた。使うことのないモノをきちんと処分することもせず、管理もしないまま何十年と置き去りにする。処分するという責任を回避しながら、ただ形あるモノに執着しているだけで、そこには愛着も感謝も感じられない。それは、モノに対してだけではなかった。木などの植物も、植えたら植えっぱなしで、手をかけて慈しむことをしなかった。長い間、鬱蒼としていた庭の手入れをしたのは母だった。そうして、見境なしにただ取っておくうちに、本当に大切なものは埋もれて見失い、忘れてしまう。モノに対するその姿勢は、無自覚のうちに、家庭の中でも表現されてしまったように思う。私は、感謝して始末できる人間でありたい。

一連の大片付けが一段落したとき、「私がこれまでに処分したモノの中で、夜も眠れないほど捨てられて悔しかったモノがあったか」父に尋ねてみたことがある。父は、無言だった。そんなモノは何一つ、無かったのだ。むしろ、父が本当に取っておきたいと言ったものは、父専用の『ポリプロピレン頑丈収納ボックス(大/50L)』に収めて大切に保管してある。

そういう訳で、悪いようにするつもりは毛頭ないが、この段階で大片付けの必要性を飲み込めず、形あるものを捨てるという判断を下すことができない父に対して、私には目論見があった。外堀を埋めていくのだ。その手法が冒頭に書いた通り、処分するためのお膳立てを行うことである。(それでも捨てられずに、農作業場に横移動しただけのモノもあったが、母屋から出したことで、一旦は目を瞑る。)傲慢かもしれないが、現時点ではどんなに納得できなくとも、一度根こそぎ片付けて整えてしまえば、それが自然と日常になる。悪くない、むしろこれで良かったと、感じられるだろう。一階の居間を片付けて畳を新しくしたときが良い例だ。ただそこに至るまでには、決して無駄にできない大きな時間差があるだけだ。

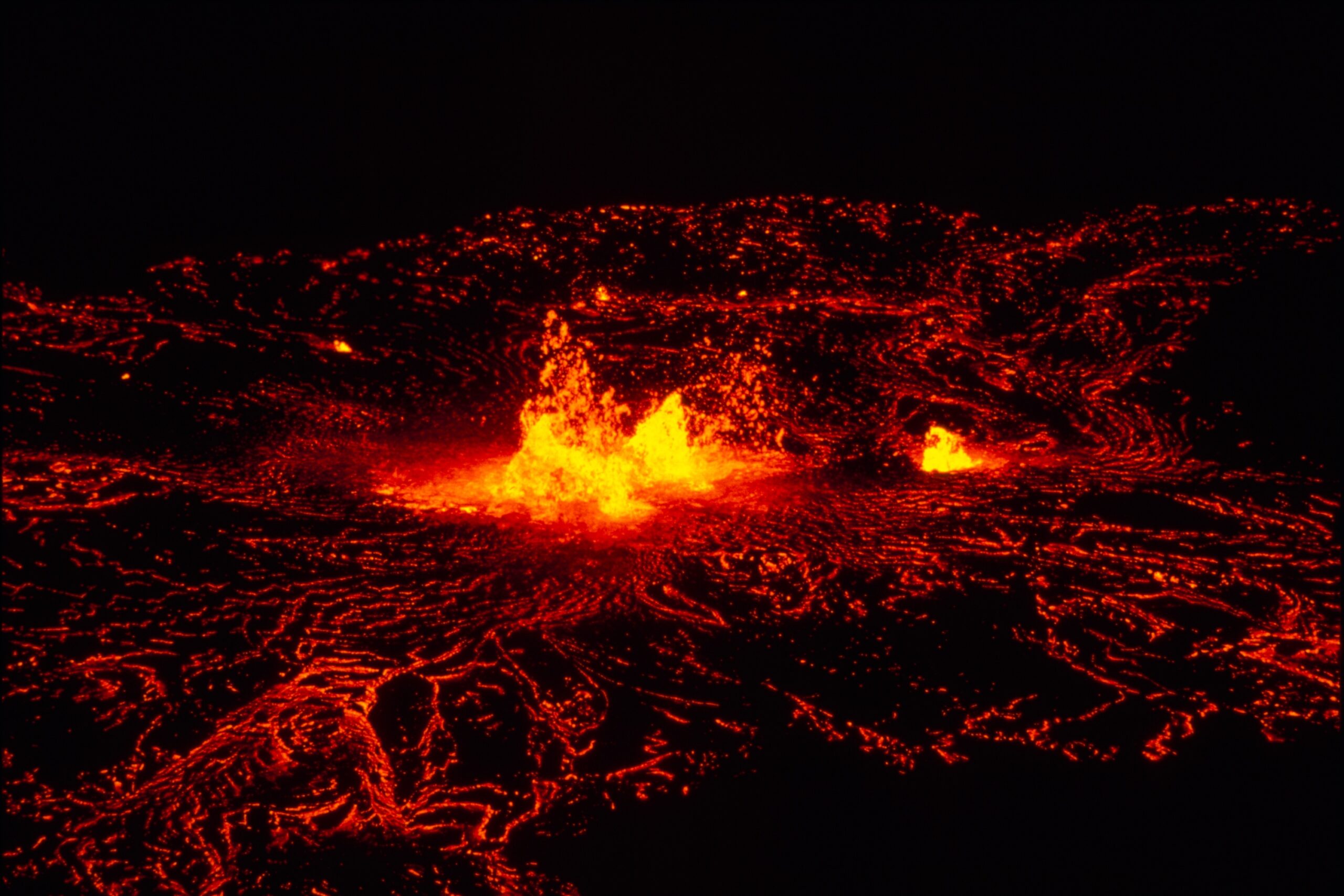

兎にも角にも、急ぐ必要がある。私だって、本当はもっと穏やかに取り組みたい。でも、そんな生ぬるい進め方では、間に合わないと感じる。火山の爆発と落雷を同時に引き起こすような剣幕で、烈火のごとく進めていく。もはや、どんなに恨まれようが、私の責任で私がやる。どんどん出てくる不用品をブルドーザーのように押し出して、玄関前の廊下に連ねていく。そんな様子を見て、母は「”マルサの人”が来たみたい」と言った。

コメント